Wertschätzen, ermöglichen, entwickeln: Gute Führung im öffentlichen Dienst

Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind offen für Innovationen, fühlen sich aber oft wenig wertgeschätzt. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann zu den Ergebnissen des Fach- und Führungskräftebarometers 2025 und wie die Potenziale besser genutzt werden können.

Das „Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025” der dbb akademie e.V. zeigt, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst offen sind für Veränderungen und Innovationen. Dennoch bestehen große Herausforderungen. Viele Fachkräfte geben an, dass es an Anerkennung, Wertschätzung und Möglichkeiten zur Mitgestaltung mangelt.

Bei den Führungskräften zeigt sich auf den ersten Blick ein ähnliches Bild: Auch sie sind mit ihrer Arbeitssituation insgesamt eher unzufrieden und bemängeln fehlende Wertschätzung sowie begrenzte Handlungsspielräume. Zugleich zeigen auch sie Interesse an Weiterentwicklung und innovativen Ansätzen.

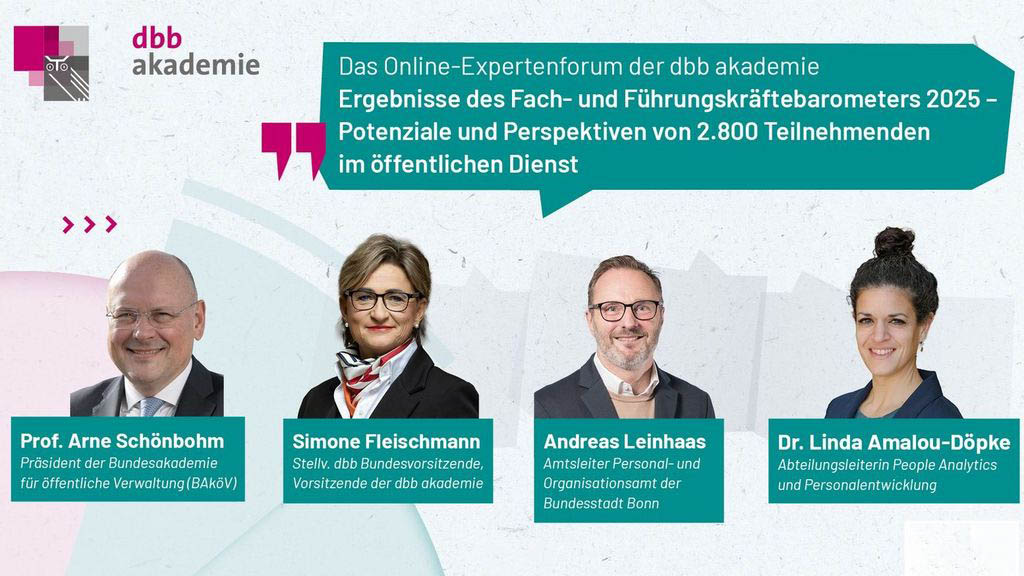

Beim 4. Online-Expertenforum zum Fach- und Führungskräftebarometer sprach Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV und Vorsitzende der dbb akademie, gemeinsam mit drei weiteren Expert:innen darüber, was die Studienergebnisse für den Arbeitsalltag im öffentlichen Dienst bedeuten und wie Potenziale besser genutzt werden können.

Ausreichend Zeit, gezielte Weiterentwicklung und gute Rahmenbedingungen

Wie lässt sich die vorhandene Veränderungsbereitschaft in konkrete Entwicklung überführen? Diese Frage stellte der Moderator der Veranstaltung und Geschäftsführer der dbb akademie Oliver Schieck, mit Blick auf die positive Haltung der Fachkräfte gegenüber Neuerungen und Innovationen. Simone Fleischmann sieht hier eine große Chance und weist auf drei zentrale Faktoren hin:

1. Zeit einplanen: “Ein erster Schritt ist die Zeit, die man braucht für die berufliche Entwicklung und für die Weiterbildung. Fachkräfte wollen das ja. Aber dann brauchen sie dafür auch die Zeit. Das heißt, es darf also nicht immer ‘on top’ sein.” Gerade in der aktuellen Situation des Lehrkräftemangels dürften Weiterbildungen nicht als zusätzliche Belastungen gesehen werden, sondern sollten eine Selbstverständlichkeit im Schulalltag darstellen.

2. Entwicklungspotenziale gezielt erkennen und fördern: Führungskräfte müssten genau hinschauen, wo die Entwicklungspotenziale der Fachkräfte liegen und angemessen darauf reagieren: “Was kann ich als Führungskraft tun, um meine Fachkräfte zu stärken? Wo sind die Potenziale der einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht ausgeschöpft sind?”

3. Rahmenbedingungen schaffen: “Wenn wir Veränderungsprozesse gestalten wollen, dann dürfen diese keine zusätzlichen Belastungen provozieren, sondern brauchen klare Strukturen, die unterstützend wirken. Also ein Unterstützungssystem, in dem auch die Fachkräfte mitgestalten dürfen. Sie müssen wahrgenommen werden. Und dann kann man die Rahmenbedingungen mit ihnen gemeinsam so setzen, dass sie Loyalität spüren, dass sie Innovationskraft spüren und dass sie die Effizienz in ihrer Organisation selbst mitgestalten, aber eben auch genießen dürfen.”

Lehrkräfte und deren Bedürfnisse einbeziehen - ein Praxisbeispiel

Wie das in der Praxis aussehen kann, verdeutlicht Fleischmann an einem konkreten Beispiel aus ihrer langjährigen Zeit als Schulleiterin: “Wenn man bei der ersten Lehrkräftekonferenz in der Schule ein Flipchart aushängt und die Kolleginnen und Kollegen draufschreiben, was sie gerne hätten, und du bedienst als Schulleitung diese Bedürfnisse, dann ist das eine eine andere Art als wenn ich irgendeinen Experten anbringe und den vor die Kollegen hinstelle und sage: ‘Hey, der hat ganz tolle Ideen!’. Also das Mitspracherecht, die eigene Entscheidungskraft ist das entscheidende. Und dann gestaltet man auch nicht hierarchisch von oben nach unten, sondern sagt: ‘Ja, dann besorgt ihr einen tollen Ausbilder überlegt euch bitte, wen wir da einladen könnten. Habt ihr nicht Lust das zu gestalten?’ Ich war dann oft begeistert, wen die Kolleginnen und Kollegen da angebracht haben und welche Themen sie gesetzt haben. Und natürlich ist der Effekt dann ganz anders und die Kolleginnen und Kollegen waren mit in der Verantwortung. Und dann bist du der Ermöglicher und derjenige, der die Mittel bereitstellt und sich um die Rahmenbedingungen kümmert. Aber die Idee und der Spirit und die Notwendigkeit kommt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So habe ich das immer sehr positiv erlebt.”

Herausforderungen in der „Sandwich-Rolle“

Als „Sandwich“ bezeichnet Simone Fleischmann die Situation, in der einerseits Vorgaben von der Staatsregierung kommen und auf der anderen Seite die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schule stehen. Die Schulleitung befindet sich mittendrin und versucht, in beide Richtungen gute Lösungen zu finden. Diese Rolle beschreibt sie rückblickend als herausfordernd: „Ich fühlte mich manchmal verdammt eingeengt und überhaupt nicht innovativ, weil ich immer wieder dachte: Was muss ich denn verpflichtend abliefern? Wieviel haben denn meine Leute schon gemacht? […] – also immer so das gefühlte beäugen von oben und gleichzeitig musste ich von unten die Kolleginnen und Kollegen stützen und voranbringen und steht mabn dann als Schulleitung dazwischen.“

Wir brauchen Menschen, die gemeinschaftlich und mutig vorangehen

Laut Simone Fleischmann kommt es darauf an, dass man die Menschen vor Ort gemeinsam machen lässt und ihnen etwas zutraut. Dazu gehöre auch Mut. Aber die Erfahrungen, die sie gemacht hat, sprechen für sich: „Also mir macht es ja dann auch mehr Spaß, wenn ich die Kraft der Kolleginnen und Kollegen mitnehme und wenn sich die mehr Agilität wünschen, wenn sie spüren, dass sie gefragt sind, dann ist das schön und dann kann man sie auch mitnehmen.“

Zum Abschluss des Gesprächs betont die BLLV-Präsidentin, wie wichtig es ist, sich darüber zu verständigen, was die Beschäftigten im öffentlichen Dienst antreibt. Der Fokus der Führungskräfte spielt hier eine sehr wichtige Rolle. "Wenn sie Ihren Kolleginnen und Kollegen vorleben, was ihre Rolle an der Schule ist, beispielsweise dass ihr Beruf dazu beiträgt, dass die Demokratie nicht auseinanderdriftet“, sei das ein enormer Beitrag. Sie fügt hinzu: „weil das ist eigentlich, glaube ich, der Antrieb für viele Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst zu arbeiten.“