Inklusion und schulische Bauvorhaben

Was ist bei Neubau und Umbau von Schulen wichtig, um allen Schülerinnen und Schülern sowie Beschäftigten einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen? Wie können Raumgestaltung und Ausstattung von Schulen echte Teilhabe ermöglichen?

Seit 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) auch in Deutschland geltendes Recht. Damit haben alle Schülerinnen und Schüler, die bisher aufgrund sonderpädagogischen Förderbedarfs überwiegend spezialisierte Förderschulen besucht haben, das Recht, am Lern- und Lebensraum Regelschule teilzuhaben. Mittlerweile wird der Begriff Inklusion darüber hinaus als Prinzip des gleichberechtigten gemeinsamen Lebens und Lernens aller Menschen in ihrer jeweiligen individuellen Situation verstanden, jenseits der tradierten Kategorien von „Behinderung“ und „Nicht-Behinderung“.

Neben Veränderungen in den didaktischen, organisatorischen und strukturellen Bereichen werden bauliche Maßnahmen beim Gelingen von Inklusion in Erziehung und Unterricht daher eine entscheidende Rolle spielen.

Barrierefreiheit

Jede Sanierung oder bauliche Veränderung des Schulgebäudes muss als Chance für die Modernisierung und Verbesserung der Zugänglichkeit genutzt werden. Schon das Gleichstellungsgesetz fordert bei jedem Vorhaben die Zugänglichkeit zu verbessern. Eine längere gemeinsame Schulzeit würde den Kommunen die Finanzierung dieser Bauvorhaben erleichtern, da die einzelnen Kinder länger in die wohnortnahe Schule gehen.

Art. 9 BRK führt zur Barrierefreiheit aus: „Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und Notdienste.“

Barrierefreiheit in diesem Sinne heißt, dass nicht etwas „Spezielles“ für einen Einzelnen gebaut werden muss, sondern dass grundsätzlich so gebaut wird, dass alle sich selbständig in dem Gebäude bewegen können und damit einen gleichberechtigten Zugang zur gebauten Umwelt haben. Bezogen auf die Schule bedeutet dieser Gedanke, dass jede Schülerin und jeder Schüler alle Bereiche und Einrichtungen der Schule selbständig und weitgehend ohne fremde Hilfe sicher benutzen kann. Neben baulichen Anpassungen im Schulgebäude und den Klassenzimmern ist darauf zu achten, dass auch das Mobiliar in den Räumen und die Unterrichtsmaterialien dem Prinzip Barrierefreiheit entsprechen. Digitale technische Medien ermöglichen die Teilhabe Behinderter und verbessern u. a. das Hören und Sehen. Davon profitieren alle Schüler. Das Internet und Webcams ermöglichen in Verbindung mit leicht bedienbarer Software die Einbeziehung kranker Kinder in den Unterricht und halten die Verbindung zur Klassengemeinschaft aufrecht. Barrierefreiheit im weiteren Sinne berücksichtigt damit alle menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und ermöglicht Zugänglichkeit und Benutzbarkeit der Schulräume samt Lernumwelt im Klassenzimmer.

Diese ergonomischen Veränderungen fördern sowohl das Lernen und die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler als auch die Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten. Die körperliche Belastung reduziert sich für alle spürbar.

Prüfung auf Barrierefreiheit

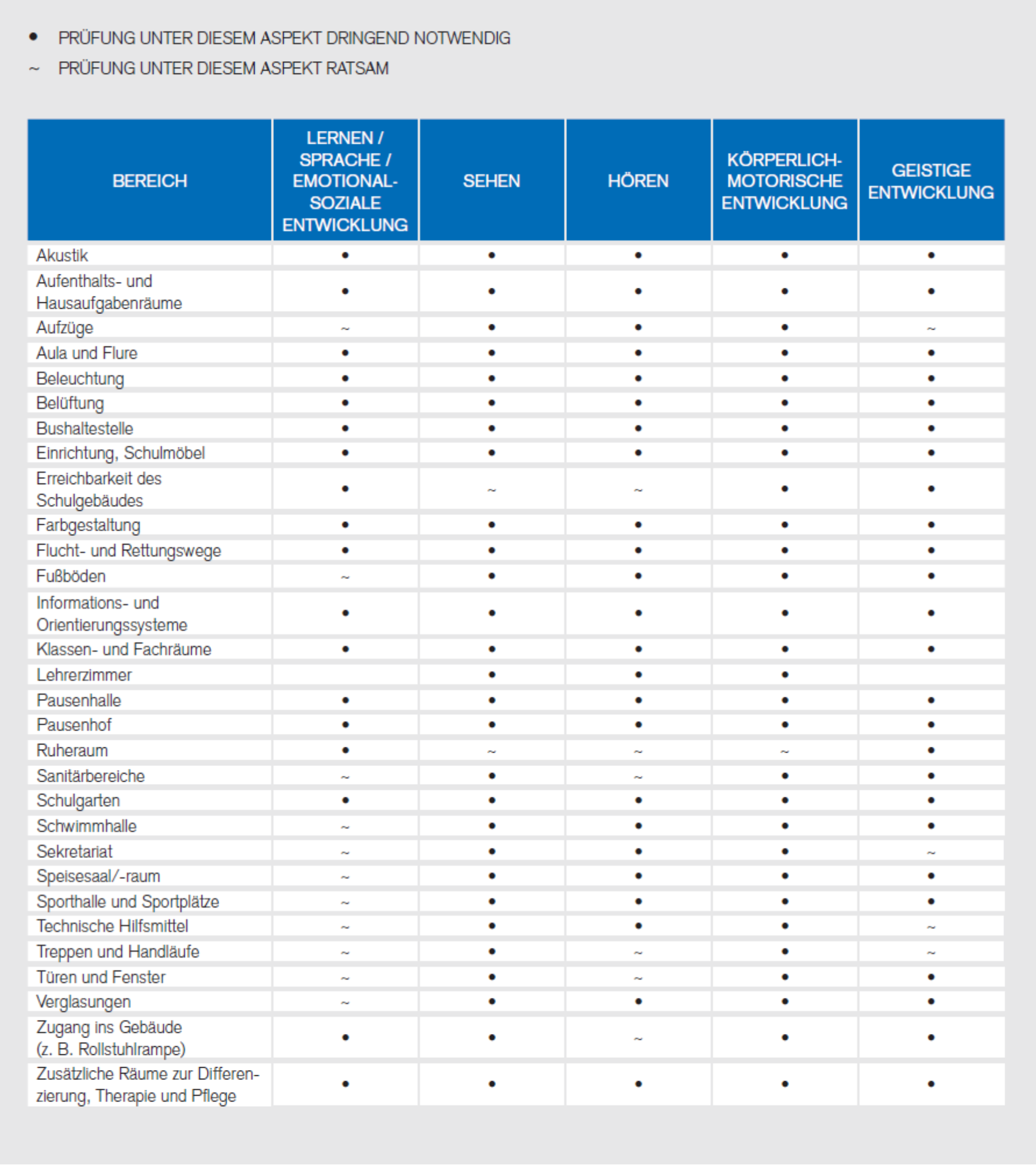

Bei Schulbaumaßnahmen (Neu- und Umbauten), bei Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder wenn Beschäftigte mit einer Behinderung an der Schule sind, sollten daher folgende Bereiche einer Schule auf ihre Barrierefreiheit geprüft werden:

Um die Prüfung der Bereiche vorzunehmen, ist das Formulieren von Fragen zu einzelnen Breichen oder eine Analyse konkreter Schulsituationen sinnvoll. Der „Index für Inklusion“ kann bei der Ausarbeitung hilfreich sein.

Der Abbau von Barrieren kann nur durch eine Weiterentwicklung der einzelnen Schulen gelingen. Sie müssen besser auf die Vielfalt ihrer Schülerschaft eingehen können und es entstehen individuelle Schulprofile. Landesweite und pauschale Lösungen gehören der Vergangenheit an. Einzelfälle müssen differenziert und flexibel vor Ort gelöst werden. Dabei müssen die Bedürfnisse behinderter Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigter, behinderter Eltern oder Mitgliedern schulischer und kommunaler Gremien berücksichtigt werden.

Raumbedarf inklusiver Schulen

Inklusion erfordert über den Grundsatz der Barrierefreiheit hinaus ein erheblich erweitertes Raumprogramm. In erster Linie geht es darum, Räume für Pflege und Einzel- oder Kleingruppenbetreuung vorzuhalten. Ist ein Schüler beispielsweise nicht mehr gruppenfähig, so braucht er einen adäquaten Rückzugsraum. Flur, Toilette oder Hausmeisterbüro sind dafür definitiv nicht geeignet.

In der inklusiven Schule arbeiten darüber hinaus verschiedenste Professionen zusammen: Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter:innen, Beratungslehrkräfte, Schulpsycholog:innen, Förderlehrkräfte, Psychotherapeut:innen, Sonderpädagog:innen, Ergotherapeut:innen, Logopäd:innen, Heilpädagog:innen und weitere Expert:innen. Sie alle brauchen eine räumliche Basis in der Schule. Ihre Beratungstätigkeit und Kooperation erfordert zudem erheblich mehr Raum für Besprechungen und Konzeptarbeit als an bisherigen Regelschulen.

Beispiele für Fragen zu Räumen:

- Gibt es neben den Arbeitszonen genügend Ruhe- und Rückzugsräume?

- Besteht die Möglichkeit in einem Raum der Schule einen zentralen Treffpunkt der Schulfamilie einzurichten?

- Werden auch die Flure und Treppenhäuser unter Beachtung des Brandschutzes und der Barrierefreiheit sinnvoll genutzt?

- Haben wir offene Raumstrukturen, die flexible Unterteilungen in kleine Einheiten ermöglichen?

- Sind die Sanitär- und Pflegebereiche so angeordnet, dass kurze Wege gewährleistet sind?

Beispiele für konkrete Situationen:

- Lässt sich eine Tür nur schwer öffnen, kommt eine Person im Rollstuhl trotz Rampe kaum in die Schule.

- Wegweiser und Türschilder, Uhren, Gong und Lautsprechersystem sind als Informations- und Orientierungshilfen selbstverständlich, aber selten auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zugeschnitten.

Planung im Dialog

Jede Bauplanung unter dem Vorzeichen der Inklusion muss sorgfältig vorbereitet werden und erfordert ein Maximum an Fachkompetenz. Um das zu gewährleisten, sind alle Gremien der Schule (Schulleitung und Lehrerkonferenz, Elternbeirat), entsprechende sonderpädagogische Einrichtungen (Mobiler sonderpädagogischer Dienst, Förderzentren), die Schulverwaltung, der Schulträger, die Vertretung schwerbehinderter Beschäftigter sowie Behindertenorganisationen zur Beratung einzubeziehen. Inklusion kann nur in einem gemeinsamen Vorhaben gelingen. Im Einzelfall muss die Ausgangslage analysiert und eine Steuergruppe eingerichtet werden. Erst danach kann eine Zieldefinition mit klaren Prioritäten und „Meilensteinen“ folgen, um dann zu entscheiden, welche Schritte – wer, was, wie und bis wann – zur Realisierung notwendig sind. Die Wirksamkeit der Maßnahme und die Zielerreichung sind abschließend zu prüfen. In den einzelnen Bereichen der Schule (s.o.) können Erweiterungen, Reduktionen, Neugestaltungen, Vereinfachungen oder Systematisierungen der Lernumwelt notwendig werden, um die Hindernisse für das Lernen und die Teilhabe abzubauen.

>> Von Frank Tollkühn