Gute Akustik - Grundlage für erfolgreiches Lernen

Lärm stört nicht nur – er behindert gezielt das Lernen. Doch wie kommt es überhaupt zu schlechter Raumakustik und welche konkreten Lösungen gibt es für leisere, lernfreundliche Klassenzimmer?

Klagt eine Lehrkraft über Lärm und Unruhe im Klassenzimmer, muss sie mit kritischen Blicken rechnen: Hat sie ihre Klasse nicht im Griff? Ist sie überempfindlich? Diese Schlüsse sind unzulässig. Innovative, handlungsorientierte Unterrichtsmethoden führen zu mehr Bewegung, kooperatives Lernen verlangt mehr Kommunikation – beides ist geräuschvoller als Frontalunterricht.

Lernen lebt vom Informationsaustausch: Unabhängig von der jeweiligen Unterrichtsmethode verbringen Schülerinnen und Schüler 75 % der Zeit mit Zuhören. Konzentrierte Ruhe sowie eine raumakustisch entspannte Atmosphäre sind Grundbedingungen für den Lernerfolg.

Die Arbeitswelt der Erwachsenen hat längst auf vermehrte Kommunikation in Arbeitsteams reagiert. Heutzutage gibt es praktisch kein Großraumbüro und Call-Center mehr ohne Lärm dämpfende Maßnahmen. Selbst Lebensmitteldiscounter verfügen seit Jahrzehnten über „Akustikdecken“.

„Kneipeneffekt“ im Klassenzimmer

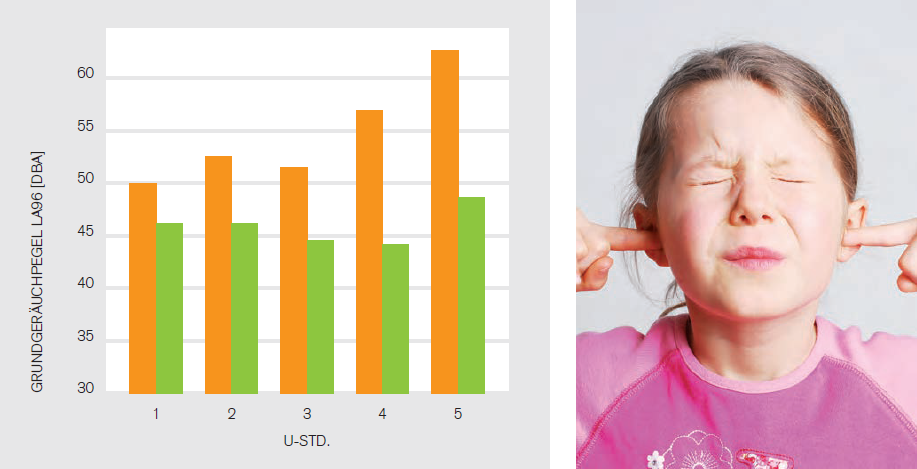

Bei geistiger Tätigkeit wird eine Lärmgrenze von 55 dB empfohlen (z. B. in Büroräumen: VDI 2058 Blatt 3). In herkömmlichen Unterrichtsräumen herrscht aber in der Regel ein Lärmpegel zwischen 65 dB und 85 dB. Je lauter es im Klassenzimmer ist, desto lauter müssen wiederum Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sprechen, damit ihre Äußerungen nicht im Störlärmteppich untergehen. Dieser Teufelskreis ist auch als „Kneipeneffekt“ bekannt. Besonders ungünstig ist die Akustik im hinteren Bereich des Klassenzimmers. Die Folge: Die Kinder in den letzten Reihen fühlen sich immer weniger angesprochen und verlieren deutlich häufiger und schneller ihre Konzentration. Häufig beginnen sie eigene unterrichtsfremde Tätigkeiten. Dabei entsteht zusätzliche Unruhe. Insgesamt steigt der Lärmpegel in akustisch ungünstigen Klassenzimmern im Laufe eines Unterrichtsvormittags kontinuierlich an. So verwundert es auch nicht, dass viele Lehrkräfte mittags heiser sind.

Die Ursache: Hohe Nachhallzeit

Jeder, der schon einmal an einer Führung in einer Kirche teilgenommen hat, kennt die Wirkung des Nachhalls. Wer die Erläuterungen des Experten verstehen möchte, muss in seiner Nähe stehen. Dies können Kinder im Klassenzimmer natürlich nicht umsetzen. Zudem gilt: Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es für sie, in dem Klangbrei sinnvolle Wörter erkennen zu können.

Zur Beschreibung einer guten raumakustischen Atmosphäre, die die Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation bildet, gibt es schon seit den 1960er Jahren die DIN 18041, die im Jahr 2004 neueren Erkenntnissen angepasst wurde. Für die Akustik von Sporthallen ist die DIN 18032 maßgeblich. Für Klassenzimmer, die sich meist an der bayerischen Schulbauverordnung orientieren und damit ein Raumvolumen von 180 Kubikmetern haben, bedeutet dies, dass eine Nachhallzeit von 0,55 Sekunden nicht überschritten werden sollte. Für Kinder, die besonders hohe Anforderungen an Sprachqualität haben, nämlich Vorschulkinder und Schulanfänger, Kinder mit Hörschäden, Kinder mit ADS oder mit Migrationshintergrund sollte die Nachhallzeit höchstens 0,45 Sekunden betragen.

Lärm in der Schule: Ein Gesundheitsproblem

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zur Akustik in Schulen haben teilweise alarmierende Ergebnisse zu Tage gefördert. Durch gute Akustik, so die Ergebnisse der Studien, lassen sich die Arbeitsbedingungen sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen und Schüler entscheidend verbessern. In akustisch günstigen Klassenräumen bleibt der Lärmpegel auf einem niedrigen Wert konstant. Das ist nicht nur wesentlich angenehmer, sondern beeinflusst auch das soziale Miteinander spürbar. Schüler und Lehrer sind entspannter, weniger reizbar und zufriedener, weil die Störungen minimiert und die Sprachverständlichkeit optimiert sind. Eine Lehrkraft, die einmal in einem solchen Klassenraum unterrichtet hat, wird „ihren“ Klassenraum nicht mehr hergeben.

Hier wird deutlich, dass der Sachaufwandsträger im Sinne des Arbeitsschutzes für das in Schulen tätige Personal eine besondere Verantwortung trägt. Erschöpfungszustände bis hin zum „burn out“, eine höhere Infektanfälligkeit, Belastungen des Herz-Kreislaufsystems auf Grund höherer Pulsfrequenz oder Lärmschwerhörigkeit sind nur einige der Gefahren, denen Lehrkräfte in Ihrem Beruf ausgesetzt sind. Nicht zu vergessen sind auch diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, welche bereits von einem Hörverlust betroffen sind: Auch für sie gilt nicht erst seit der UN-Konvention das Recht auf Barrierefreiheit am Arbeitsplatz.

Lärm in der Schule: Ein Lernproblem

Auch die Lernergebnisse werden von der Raumakustik erheblich beeinflusst. Eine schlechte Sprachverständlichkeit im Klassenzimmer auf Grund von Störlärm und Nachhall beeinträchtigt Kinder in ihrem Lernen wesentlich stärker als Erwachsene, da sie über weniger sprachliches Vorwissen und einen geringeren Wortschatz verfügen. Dieses Sprachwissen ist aber notwendig, um halb Verstandenes in Gedanken zu ergänzen und so verstehen zu können. Verschiedene Studien zeigten folgerichtig auch den negativen Einfluss der Nachhallzeit auf das Verstehen von Sprachlauten in verschiedenen Altersgruppen (z. B. Neuman u. Hochberg 1983).

Außerdem benötigt das Zuhören unter ungünstigen Bedingungen weit höhere Aufmerksamkeit, so dass die Schülerinnen und Schüler schneller erschöpft sind und sich weniger mit dem eigentlichen Inhalt auseinandersetzen können. Ganz besonders erschwerend wirkt sich dies bei Kindern aus, die auf Grund ihrer familiären Herkunft, von Teilleistungsstörungen oder gar Behinderungen über ein eingeschränktes Sprachvermögen verfügen oder eine besonders prägnante Sprachverständlichkeit aus Gründen der Kompensation benötigen.

Dies sind beispielsweise Kinder mit

- Hörschädigungen oder auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen

- Sehbehinderungen

- Sprachentwicklungsverzögerungen

- Lernstörungen

- Lese-Rechtschreibstörungen

- AD(H)S

- nichtdeutscher Muttersprache

Deshalb müssen sich Schulleitungen, Lehrerkollegien, Eltern und vor allem Sachaufwandsträger intensiv mit der Frage der Lärmbelastung in den Schulen und Kindertagesstätten auseinandersetzen. Zunächst geht es darum, den planenden Architekten zu verdeutlichen, welchen Stellenwert eine gute Akustik im Rahmen des Bauvorhabens aus Sicht der Auftraggeber hat. Man sollte sich nicht damit zufrieden geben, dass „selbstverständlich schon alles nach DIN einberechnet“ ist. Oft stellt sich im Nachhinein heraus, dass trotz solcher Berechnungen akustisch nachgebessert werden muss. Einheitslösungen sind in den wenigsten Fällen sinnvoll: Sind die Räume wirklich so ausgestattet, wie es für den Einsatzzweck notwendig ist, für Stille, für Kommunikation, für Musik, für Bewegung oder gar zum Toben? Im Zweifelsfall lohnt es sich, ein anerkanntes Akustikbüro einzubinden.

Raumakustische Maßnahmen

Schallabsorbierende Decken („Akustikdecken“) unterdrücken unerwünschten Nachhall und Teppiche dämpfen Schritte und Stühlerücken. In Kombination mit Schall absorbierenden Pinnwänden, die störende Flatterechos ausschalten, wird der Geräuschpegel im Klassenzimmer abgesenkt und auch die Sprachverständlichkeit entscheidend verbessert. Je nach Bausubstanz sowie der Größe und Höhe des Klassenraumes variiert der jeweilige Bedarf. Gemeinsam mit den Architekten oder Akustikern müssen passgenaue Lösungen und Materialien aus der breiten Angebotspalette ausgewählt werden. Eine Faustregel lautet: Um die Nachhallzeiten der DIN 18041 zu erreichen, muss etwa genauso so viel Schall absorbierendes Material in den Klassenraum eingebaut werden, wie der Raum Grundfläche besitzt. Herkömmliche Baumaterialien wie Glas, Beton, Holz oder Linoleum erfüllen diese Anforderungen bei weitem nicht, da sie den Schall nicht absorbieren. Auch das Aufhängen von Vorhängen löst das Problem nicht, weil diese nur die hohen Frequenzanteile dämpfen. Oft wird empfohlen, in Deckenmitte einen Bereich nicht Schall absorbierend auszuführen, damit der Sprachschall bis nach hinten reflektiert wird. Dies ist in Klassenräumen nicht notwendig, im Gegenteil ergibt sich dann ein störendes Flatterecho zwischen (Linoleum-) Fußboden und Decke, was für die Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich unangenehm ist. Erst wenn der Raum deutlich über 10 Meter lang ist, z. B. in der Aula, die für Theateraufführungen genutzt wird, sollte ein reflektierender Deckenspiegel berücksichtigt werden.

Woran erkennt man eine mangelhafte Akustik im Klassenzimmer?

Störlärm:

- Gibt es auch in ruhigen oder disziplinierten Phasen einen ständigen Hintergrundgeräuschpegel?

- Haben Sie das Gefühl, Ihre Klasse eigentlich nie wirklich ruhig zu bekommen?

- Ermahnen Sie die Schülerinnen und Schüler häufig, ruhiger zu sein?

- Steigt der Lärmpegel zum Ende des Unterrichtstages hin an?

- Empfinden Sie Ihre Klasse oft als zu laut?

- Vermeiden Sie offene oder handlungsorientierte Unterrichtsformen, da es schnell zu laut/unübersichtlich wird?

- Haben Sie das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler permanent unruhigen Störlärm verursachen (Scharren oder Schaben mit den Füßen, Klappern mit Gegenständen, knarzendes Mobiliar)?

- Fühlen Sie sich auf Grund von Störgeräuschen in Ihrer Konzentration eingeschränkt?

- Hören Sie beim Zerplatzen eines Luftballons (ca. 2 m Abstand!) einen Nachhall?

Sprachverständlichkeit:

- „Zischelt“ der Raum (Nachhall bei hohen Sprachlauten, wie s, z, sch)?

- „Dröhnt“ der Raum (Nachhall von dunklen/dumpfen Lauten)?

- Ermahnen Sie oft, lauter oder deutlicher zu sprechen?

- Kommt es im Unterrichtsgespräch immer wieder zu Missverständnissen?

- Verstehen Sie insbesondere weiter hinten sitzende Schülerinnen und Schüler schlecht?

- Beschweren sich Schülerinnen und Schüler häufig darüber, dass sie sie nicht verstanden hätten?

Schülerinnen und Schüler/Lehrkräfte:

- Sind die hinten sitzenden Kinder schneller unruhig und abgelenkt, als die vorne sitzenden?

- Sinken bei Schülerinnen und Schülern, die nach hinten versetzt werden, u.U. die Schulleistungen?

- Beklagen sich Schüler:innen über zu viel Lärm?

- Beklagen sich Schüler:innen häufig über Kopfweh?

- Entstehen schnell Rempeleien, Aggressionen (z. B. beim Platzwechsel innerhalb der Klasse)

- Überanstrengen Sie oft Ihre Stimme (Räuspern, Hüsteln, Heiserkeit)?

- „Platzt“ Ihnen am Ende eines Schultages der Kopf?

>> Von Ulrike Girardet und Peter Hammelbacher