Immer schärfer werden die Auseinandersetzungen in Politik und Gesellschaft, immer rauer der Ton. Im Privaten sind viele Menschen in Zeiten der Polykrise mehrfach belastet und die Algorithmen in Social Media verstärken Dissens und Eskalation. Die Folge: Eine ruhige, lösungsorientierte Auseinandersetzung bei Konflikten wird immer schwieriger und seltener. Die Gesellschaft driftet auseinander und die Demokratie steht unter Druck.

All das nimmt das Magazin „Campus und Karriere“ im Deutschlandfunk zum Anlass, für eine bessere Streitkultur zu werben. Zur Leitfrage „Wie lässt sich Streiten und Debattieren lernen?“ schildert BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann die Lage an den Schulen und gibt Antworten aus der Sicht der Schulpraxis.

Gesprächsregeln selbst erarbeiten lassen

„Wenn es in der Schule mal so richtig knallt, dann ist das eine herausfordernde Situation für alle“, berichtet Fleischmann und plädiert für eine pädagogisch überlegte Reaktion. „Wir merken dann sofort, dass wir diesem Streit Raum geben müssen. Es reicht nicht, den Streit zu verbieten und einen Verweis auszuteilen. Sondern wir müssen erstmal fragen: ‘Was war denn eigentlich los? Warum habt ihr euch gestritten? Was steckt dahinter?‘ Um Kinder in den Kernkompetenzen der Empathie, der Toleranz, des Achtens der anderen Meinung zu bilden, müssen wir hinschauen und den Streitpunkt in die Mitte des Unterrichts rücken. Also mit Schülerinnen und Schülern darüber reden, damit sie in Zukunft anders und zivilisierter in den Dialog gehen und so Demokratie leben und erleben können.“

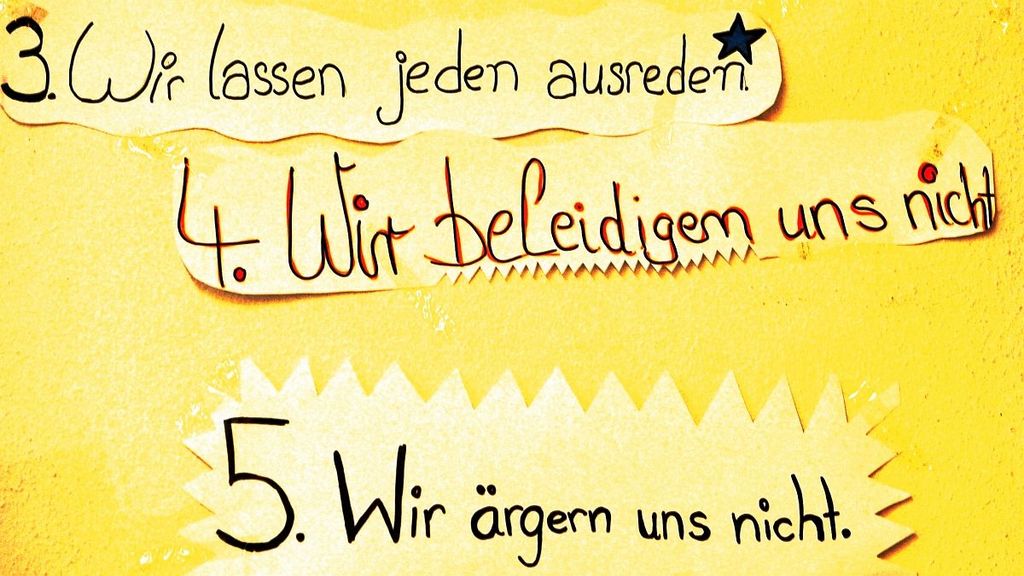

Das funktioniert nach Fleischmanns Erfahrung am besten, wenn die Betroffenen die dazu nötigen Regeln nicht nur verstehen, sondern diese bestenfalls sogar mit erarbeiten dürfen: „Zivilisierte Dialoge funktionieren dann gut, wenn Schülerinnen und Schüler Gesprächsregeln selbst aufstellen, Grenzen selbst wahrnehmen und dann vielleicht auch selbst Gespräche moderieren. Das können sie nämlich!“

Empathie statt Abwertung

Die Grundlagen sind dabei dieselben, die – eigentlich – auch für Auseinandersetzungen unter Erwachsenen gelten: „Es geht darum, einander ausreden zu lassen, nachzufragen, wenn man etwas nicht versteht, und empathisch zu sein“, stellt die BLLV-Präsidentin klar. „Wir arbeiten oft auch mit Stoppuhren, also mit Zeitbegrenzung. Das Wichtigste ist allerdings, dass es gelingt, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich in einen Dialog zu begeben und so Selbstwirksamkeit zu erleben.“

Das bedeutet, dass Regeln kein Selbstzweck sein sollten, sondern bestenfalls ein Instrument um eine Fragestellung zu klären, die den Schülerinnen und Schülern selbst am Herzen liegt – sei es ein konkreter Streit in der Gruppe oder Entscheidungen, die alle betreffen: „Das können Fragen sein wie: ‘Wie gehen wir mit dem Handy um? Wie gestalten wir das Schülercafe? Wohin gehen wir auf Klassenfahrt?‘“, schlägt Simone Fleischmann vor.

„Darüber können wir mit den Schülerinnen und Schülern in den Dialog gehen. Dann können sie sich streiten, und zwar zivilisiert, mit Gesprächsregeln und innerhalb von Grenzen, die wir gemeinsam gesetzt haben. Wenn man Schülerinnen und Schüler ganz alleine ausdiskutieren lässt: ‘Wohin führt die Klassenfahrt? Was spricht für diesen Ort, was spricht für den anderen Ort? Welche Regeln sollen in unserem Schülercafé gelten?‘ Dann sind sie motiviert, Dialoge anders zu führen und sich auf Gesprächsregeln und Grenzen einzulassen. Sie sind oft sogar wesentlich strenger in den Dialogen, wenn sie mitbestimmen dürfen und sagen: ‘Halt, du hast jetzt die Zwei-Minuten-Grenze überschritten! Moment, du warst jetzt beleidigend!‘“

In Schulen entscheidet sich die Zukunft der Demokratie

So erleben junge Menschen bestenfalls schon in der Schule, dass sich Konflikte tatsächlich lösen lassen, wenn sich dabei alle an gemeinsame Regeln halten. Sie erkennen, dass es zum Wesen der Demokratie gehört, auch auszuhalten, wenn die eigene Meinung in der Minderheit ist. Und sie lernen, die Entscheidung der Mehrheit auf der Basis der gemeinsamen Regeln zu akzeptieren. Damit ist enorm viel gewonnen, betont Simone Fleischmann: „Dieses Mitbestimmen und dann auch Einsetzen für Gesprächsregeln, das ist genau die Demokratiebildung, die wir an den Schulen in den Mittelpunkt rücken wollen. Schülerinnen und Schüler wollen ja über die heißen gesellschaftlichen Themen diskutieren. Und wir brauchen das, damit die Kinder und Jugendlichen von jetzt die Gesellschaft von morgen als kompetente Demokraten gestalten können.“

Wenn gemeinsame Regeln allerdings bewusst missachtet und Grenzen überschritten werden, dann muss Schule das unterbinden, stellt die BLLV-Präsidentin klar: „Kinder haben natürlich eine ziemlich scharfe Streitkultur in den Pausen, sie kriegen sich in die Haare, sie agieren sehr häufig auch physisch. Dann braucht es einen ganz klaren Eingriff unsererseits. Dann muss abgebrochen werden, dann gibt es ganz klare Schulhausregeln. Bei deutlichen Grenzüberschreitungen kann ich nicht daherkommen und sagen: ‘Bitte lasst den anderen jetzt lieb ausreden.‘ Deswegen haben wir ja auch Sozialarbeit und Psychologen an den Schulen, weil es ganz häufig derartige Grenzüberschreitungen gibt, dass wir die im Unterrichtssetting überhaupt nicht mehr auffangen können.“

Wer nicht mitreden kann oder darf, ist fürs Miteinander verloren

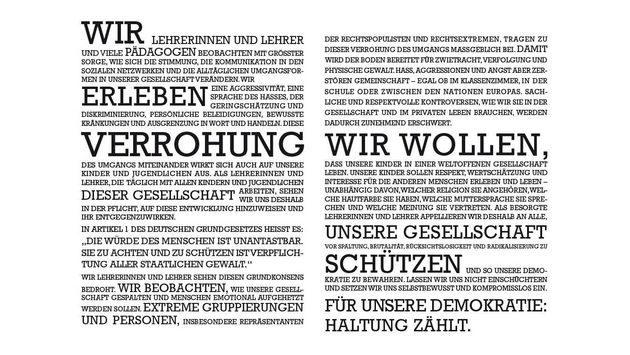

Besonders problematisch sind Übergriffe, die die Schulgemeinschaft spalten wollen, warnt Simone Fleischmann: „Wenn wir hören, dass rassistische Äußerungen in der Aula gebrüllt werden, dann ist es unsere ganz klare Aufgabe, ohne Pardon und mit aller Breitseite da reinzugehen und nicht die Augen und die Ohren zuzumachen und vorbeizugehen, sondern die Kinder zu stellen und ihnen zu sagen: ‘Moment, du hast eine ganz wichtige Grenze überschritten!‘

Wenn Kinder und Jugendliche in der Schule das fortsetzen, was sie vielleicht von extremen Gruppierungen oder auch im Elternhaus hören, erschwert dies das Miteinander doppelt. Denn häufig haben die ausgegrenzten Schülerinnen und Schüler schon mit der Sprachbarriere zu kämpfen und damit ohnehin eine zusätzliche Hürde für Konfliktlösungen zu überwinden. „Es ist gerade bei den Kindern, die noch weniger Sprachschatz, noch weniger differenzierte Sprache und sprachliche Kompetenz haben, sehr wichtig, auch sie in den Dialog zu integrieren“, appelliert BLLV-Präsidentin Fleischmann.

„Wenn die Sprachlosigkeit eben dieser Kinder, die eine andere Muttersprache haben, die sich in der deutschen Sprache noch viel schwerer tun, dazu führt, dass sie dann verstummen, wenn die sich dann zurückziehen, dann haben wir sie für die Konfliktlösung verloren. Genau deshalb brauchen wir Gesprächsregeln mit Redezeit und Ausreden lassen. Ich will mich ganz stark dafür machen, dass genau die Kinder, die noch ein deutlich schwächeres sprachliches Niveau haben, die sich oftmals noch gar nicht in der deutschen Sprache verständigen können, von uns mitgenommen werden müssen – weil sie sich sonst gerade hier bei uns in Bayern oder in Deutschland nochmal mehr außen vor fühlen und dann noch weniger Selbstwirksamkeit erleben.“

Wahrheit erkennen ist der erste Schritt zum Kompromiss

Die zunehmende Polarisierung des Diskurses in den sogenannten sozialen Medien ist dabei wenig hilfreich, beklagt Simone Fleischmann. Wenn dann zusätzlich noch die faktische Realität verzerrt bis geleugnet wird, fehlt die Basis für jedwede Konfliktlösung. „Wir brauchen Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen“, fordert die BLLV-Präsidentin daher. „Sie müssen vor allem reflektieren: ‘Ist das, was ich da lese, die Wahrheit? Ist das, was ich da lese, Fake? Wie kann ich checken, ob das, was ich lese, richtig ist? Oder lasse ich mich da einfach reinziehen?‘“

Deswegen begleiten Lehrkräfte Prozesse, in denen Schüler:innen mit digitalen Hilfsmitteln Projektarbeit leisten, mit reflektierenden Fragen: „‘Was hast du zur Hilfe genommen? Hast du dir unterschiedliche Meinungen angehört und angeschaut – und wie bist du dann zu deiner Meinung gekommen?‘ So müssen wir das mit ihnen besprechen“, regt Simone Fleischmann an.

Anonymität im Netz enthemmt

Dabei gilt es, das persönliche Erlebnis in der Schule, das sich vom unpersönlichen und daher allzu oft deutlich rücksichtsloseren Agieren in der digitalen Welt unterscheidet, gut zu nutzen: „Es geht darum, soziale Medien in der Reflexion in den Unterricht zu integrieren und dabei eben kritisch damit umzugehen. Ich möchte sehr stark appellieren, dass wir gerade in der Schule live ins Gespräch gehen müssen – auch im Kontrast zu dem, was in den sozialen Medien passiert“, meint Simone Fleischmann.

Entgleisungen in Online-Kommentaren und Chats zeigen sich an Schulen nämlich allzu häufig, berichtet die BLLV-Präsidentin: „Oftmals kommen Schülerinnen und Schüler in die Schule und sagen: ‘Ich bin total am Ende, weil … schauen Sie mal, was da geschrieben wurde!‘ Das ist dann für uns natürlich ein Auftrag, uns damit in der Gruppe auseinanderzusetzen.“

Wer Demokratie will, muss sie als Bildungsziel priorisieren

Doch auch wenn die pädagogischen Konzepte für Konfliktlösungen und Demokratiebildung den Lehrkräften bewusst sind – die Umsetzung gestaltet sich in der Praxis häufig ziemlich schwierig. Das hat methodische aber auch politische Gründe: „Demokratiebildung, politische Bildung, Streiten, lernen, diskutieren können – das sind Querschnittsaufgaben“, stellt Simone Fleischmann klar. Doch angesichts des akuten Lehrkräftemangels sind eben viele Kolleginnen und Kollegen schon froh, wenn sie den vorgegebenen Unterrichtsstoff irgendwie durchbekommen. Fürs Vermitteln von Metakompetenzen bleibt selten Zeit. „Das können wir nicht einer Lehrerin geben und sagen: Nach 40 Minuten pro Woche ist das abgehakt“, mahnt die BLLV-Präsidentin daher und ist sich sicher:

„Auch die Verfassungsviertelstunde hier in Bayern wird es nicht richten. Demokratiebildung und politische Bildung muss man insgesamt als Querschnittsaufgabe definieren, in jedem Fach. Man muss dahinter sein. Man braucht es im Schulprofil, man muss es in den Konferenzen besprechen.“

Diese Verantwortung müssen alle annehmen

Wer nun aber glaubt, Schule könne das gesellschaftliche Defizit in Sachen Konfliktlösung und die mangelnde Bereitschaft, mit abweichenden Meinungen konstruktiv umzugehen, alleine auffangen, der unterschätzt die Tragweite des Problems: „Wenn die Eltern nicht im Boot sind, also wenn Elternhaus und Schule nicht einen gewissen gemeinsamen Grundkonsens haben, gewisse Rituale alle miteinander als grundlegende Werte schätzen und leben, dann tun wir uns verdammt schwer“, warnt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann und stellt klar:

„Es ist nicht leicht, Kindern faires Streiten und Empathie beizubringen. Sprachbarrieren sind das eine, manchmal auch fehlende Vorbilder in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch zu Hause. Es ist eine große Aufgabe!“

» zum Podcast im Deutschlandfunk: „Mehr Streitkultur bitte! Wie läßt sich Streiten und Debattieren lernen?“

Schule, Gesellschaft, Politik

Startseite Topmeldung

„Kindern faires Streiten beizubringen ist eine große Aufgabe für alle“

„Mehr Streitkultur bitte!“, fordert der Deutschlandfunk im Podcast mit Experten. BLLV-Präsidentin Fleischmann betont, dass Mitbestimmung und Demokratiebildung in Schulen nur funktionieren, wenn Eltern einbezogen werden und Gesellschaft und Politik Vorbilder liefern.